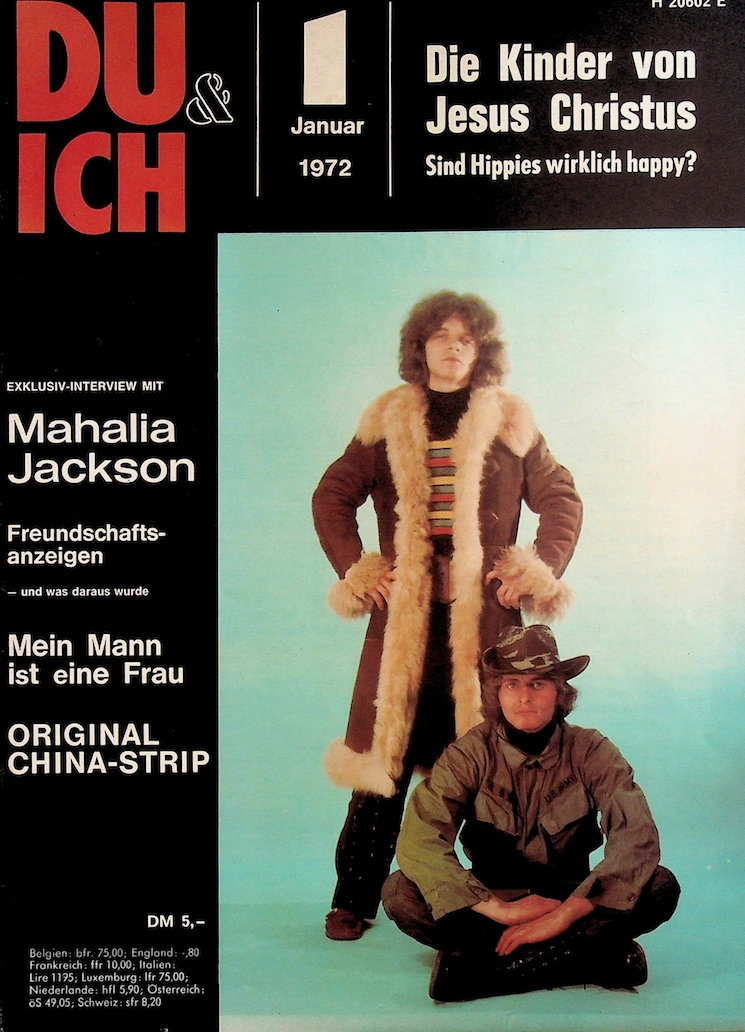

Deutsches Schwulenmagzin der 1970er Jahre

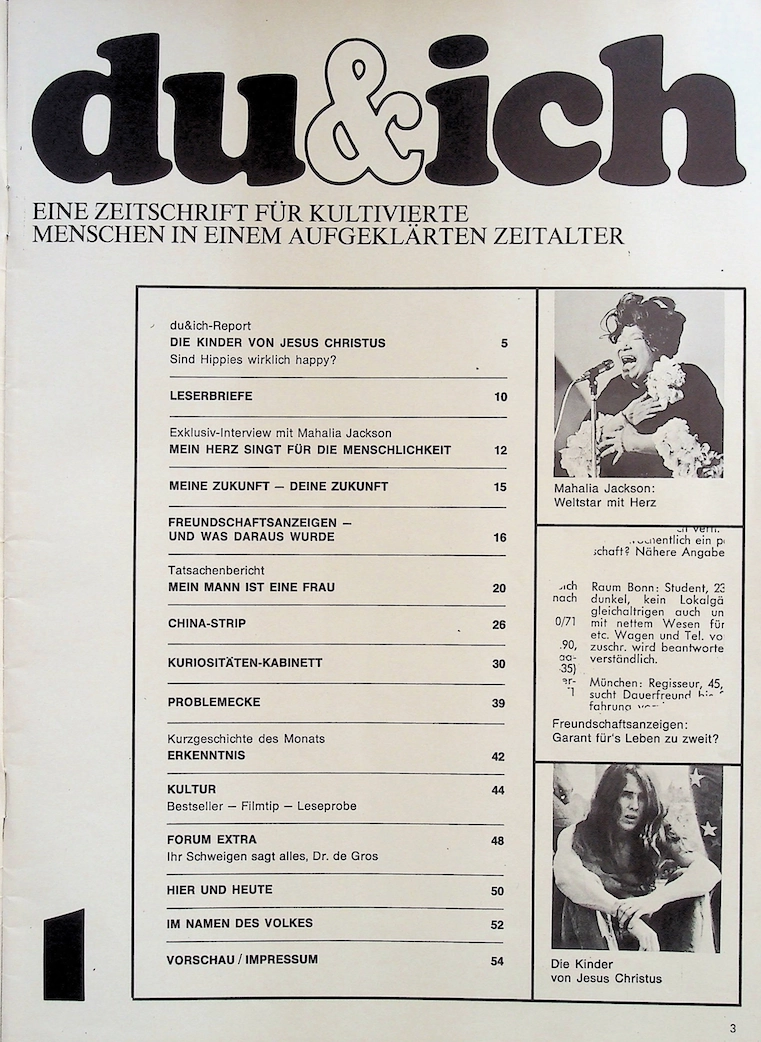

In der Januar Ausgabe des deutschen Schwulenmagazins „du&ich“ von 1972, erschien ein bemerkenswertes Interview mit Mahalia Jackson, was einen tiefen Einglick in ihre Gedanken gewährt. Norbert Rank sprach in Berlin für du&ich mit der weltberühmten Spiritualsängerin, zwei Tage bevor sie krankheitshalber ihre Europatournee abbrechen mußte.

Das Interview erschien in der Januar Ausgabe 1972.

Am 27. Januar starb Mahalia im Alter von 60 Jahren.

Das Interview

du & ich

Mahalia Jackson, wir danken Ihnen ganz herzlich, daß Sie sich trotz Ihrer immensen Presseverpflichtungen und trotz Ihres gegenwärtigen Gesundheitszustandes bereit erklärten, uns eine Viertelstunde Ihrer Zeit zu opfern. Noch in der vorigen Woche lehnten Sie ein Interview mit uns ab, erst als wir Ihnen Näheres über unsere Zeitschrift erzählten, sagten Sie spontan zu. Sonst ist es genau umgekehrt: Die meisten Künstler geben uns ihre Zusage, und später, wenn sie erfahren, was für ein Magazin wir sind, verweigern sie uns ein Gespräch. Wie erklären Sie Ihre ungewöhnliche Haltung?

Mahalia Jackson

Ich bin im allgemeinen sehr pressefreundlich, nur im Augenblick fehlt mir die Kraft zu solchen Verpflichtungen. Ich habe große Mühe, meine Konzerte durchzustehen, und selbst dazu brauche ich ärztliche Hilfe. Deshalb hätte ich es nicht verantworten können, irgendeiner Familienillustrierten ein paar belanglose Fragen zu beantworten. Als ich dann hörte, daß Sie ein Organ für eine Minderheit sind, änderte ich meine Meinung. Ich gehöre selber einer Minderheit an, und ich weiß, daß wir — ob Farbige oder Homosexuelle — auf jede Geste des Entgegenkommens angewiesen sind. Wir reagieren auch dankbarer als die breite Masse der Bevölkerung.

du & ich

Seit vielen Jahren reisen Sie in der Welt herum, singen vor ausverkauften Häusern und verausgaben sich dabei bedingungslos. Dabei könnten Sie sich wahrhaftig ein ruhigeres Leben leisten, das auch hrer angegriffenen Gesundheit besser bekäme. Liegt Ihnen soviel daran, Geld zu verdienen, oder sind Sie als Künstlerin so stark engagiert, daß Sie es einfach nicht lassen können, aufzutreten?

Mahalia Jackson

Geld hat mir nie viel bedeutet. Ich weiß zum Beispiel nicht einmal, wieviel ich besitze. Ich trete jährlich an mindestens zwei Dutzend Wohltätigkeitsveranstaltungen auf, ohne daß ich dabei auch nur einen Cent verdiene. Aber ich kann nicht, wie Sie sagen, ruhig zu Hause sitzen. Ich möchte mit meinen Liedern Freude bereiten, dem Publikum etwas vermitteln: mein Herz singt nicht für Dollars, sondern für die Menschlichkeit.

du & ich

Unsere Zeitschrift plant in nächster Zeit eine große Galaveranstaltung für ältere und bedürftige Homophile. Würden Sie an einem solchen Wohltätigkeitsanlaß unentgeltlich auftreten?

Mahalia Jackson

Ja. Wenn Sie mir rechtzeitig Bescheid geben.

du & ich

Fürchten Sie nicht, Sie könnten sich mit einem solchen Auftritt — aus der Sicht Ihres Publikums — exponieren?

Mahalia Jackson

Nein. Mein Publikum versteht mich - und ich verstehe mein Publikum. Wir sind eine große Familie. Die Leute, die meine Lieder hören wollen, wissen genau um das große Unrecht in der Welt und um die kleinen Ungerechtigkeiten des Alltags, und sie möchten alle dagegen ankämpfen, nur sind sie machtlos.

du & ich

Glauben Sie, daß man vorn der Bühne herab die Welt verbessern kann?

Mahalia Jackson

Nein, das wäre ein kühner Gedanke, unrealistisch. Kein Sänger, kein Schauspieler, kein Schriftsteller, kein Pfarrer, nicht einmal ein Politiker kann die Welt verbessern, die bleibt wie sie ist und wie sie immer war. Der Mensch hat sich im Verlauf von Jahrtausenden nur in unwesentlichen Dingen verändert, in Äußerlichkeiten, seine Probleme sind dieselben geblieben und werden es wohl auch bleiben.

du & ich

Worin sehen Sie denn Ihre Aufgabe?

Mahalia Jackson

Ich möchte mein Publikum glücklich machen, während zwei Stunden, vielleicht gelingt es mir sogar, die Leute zum Nachdenken anzuregen — das ist sehr viel und sehr wenig zugleich. Damit muß man sich als Künstler bescheiden.

du & ich

Können Sie uns Ihre Einstellung zur Homosexualität schildern?

Mahalia Jackson

Nein. Ich habe keine Einstellung zur Homosexualität. Ich habe auch keine Einstellung zu Leuten, die gerne rote Rosen mögen oder die, im Gegensatz zu mir, Frühaufsteher sind. Doch ich habe eine Einstellung zum Menschen, und es ist mir gleichgültig, ob dieser Mensch eine schwarze, weiße oder gelbe Hautfarbe hat; es ist mir gleichgültig, zu wem er sich sexuell hingezogen fühlt und welche politische oder religiöse Haltung sein Denken bestimmt. Ich hasse Vorurteile. Ich weiß aus eigenem Erleben, wie schmerzlich sie sein können. Der Mensch neigt dazu, sich Urteile über Mitmenschen zu bilden, die er gar nicht kennt, über die er irgendwo etwas gehört oder irgendwann etwas gelesen hat.

Und dann wird verallgemeinert:

Alle Schwarzen sind schmutzig, alle Homos sind Schweine, alle Russen Spione, alle Chinesen Fanatiker und Mao-Anhänger. Im Mittelpunkt der Beurteilung steht die Rasse oder die Welteinstellung — statt der Mensch. Ich wurde eingeladen, in Israel zu singen. Fast zur selben Zeit kam eine Anfrage von einem Manager aus einem arabischen Land. Ich sagte zu, sowohl in Israel, wie auch in drei arabischen Ländern aufzutreten. Als man dies in Israel vernahm, sagte man die Einladung ab. Für einen Künstler darf es doch keine Grenzen geben. Ähnliches widerfuhr einem Freund von mir, dem Dichter James Baldwin, der zur Zeit auf einer Europatournee für Angela Davis Sympathien wirbt. In einigen Ländern wollte man ihm Redeverbot auferlegen. Baldwin müßten Sie einmal interviewen, er ist ein sehr gescheiter, feinfühliger Mensch, der in seinen Werken und in vielen öffentlichen Reden für die Rechte der Homosexuellen eingetreten ist.

du & ich

Ihr Publikum, Mahalia Jackson, setzt sich aus sehr vielen jungen Leuten zusammen. In Ihren Konzerten sitzen Mädchen und Jungen, die, als Sie zum letzten Mal in Deutschland auftraten, noch Kinder waren. Wie erklären Sie sich das?

Mahalia Jackson

Das ist eine Tatsache, über die ich auch schon nachgedacht habe, das ist nicht nur in Deutschland so, sondern auch in den übrigen europäischen Ländern und auch in Amerika. Die junge Generation, über die soviel Unsinn geredet und geschrieben wird, ist eben sehr empfänglich für das Echte. Sie kann deutlich unterscheiden zwischen einer wirklichen Leistung, einer wirklichen Aussage und Bluff. Wenn Sie zum Beispiel gute Popmusik hören, da staunen Sie, wieviel Können da drinsteckt, wieviel Sensibilität da mitschwingt. Und wieviele Popgruppen gibt es allein in Amerika, die Musik machen, um der Musik willen, auch wenn sie dabei kaum Geld verdienen und nicht berühmt werden — trotzdem singen sie, weil sie mit ihren Songs etwas ausdrücken wollen, und weil sie hoffen, gehört und verstanden zu werden. Diese jungen Leute sind für mich ernsthaftere Künstler als viele Berühmtheiten, deren Namen man auf der ganzen Welt kennt.

Analyse des Interviews mit Mahalia Jackson in „DU & ICH"

Das vorliegende Interview mit Mahalia Jackson in der Zeitschrift „DU & ICH" ist aus mehreren Gründen bemerkenswert und aufschlussreich für die Zeit der 1970er Jahre, insbesondere im Kontext eines schwulen Magazins. Es bietet Einblicke in die damalige Wahrnehmung von Minderheiten, die Rolle von Kunst und Engagement sowie die Grenzen gesellschaftlicher Akzeptanz.

Im zweiten Anlauf

Das Interview beginnt mit einer interessanten Dynamik.

Mahalia dachte zunächst, es wäre „irgendein Magazin“, wo ihr wie so häufig immer die selben, belanglosen Fragen gestellt würden. Erst als sie erfuhr, um was für ein Magazin es sich handelt, sagte sie sofort zu. Die Aussage des Magazins, dass andere Künstler nach Bekanntwerden der Ausrichtung der Zeitschrift absprängen, unterstreicht die gesellschaftliche Stigmatisierung, mit der „DU & ICH" zu kämpfen hatte.

Mahalia Jacksons Begründung für ihre Zusage ist der zentrale Punkt

Sie sieht sich selbst als Mitglied einer Minderheit (als Afroamerikanerin) und identifiziert sich mit dem Kampf gegen Vorurteile und Ungerechtigkeiten. Ihre Aussage "Ich gehöre selber einer Minderheit an, und ich weiß, daß wir — ob Farbige oder Homosexuelle — auf jede Geste des Entgegenkommens angewiesen sind. Wir reagieren auch dankbarer als die breite Masse der Bevölkerung" ist ein kraftvolles Statement der Solidarität. Es zeigt, dass Mahalia Jackson das Magazin nicht als bloße Erotik- oder Nischenpublikation wahrnimmt, sondern als ein "Organ für eine Minderheit", das auf derselben Ebene wie die afroamerikanische Bürgerrechtsbewegung für Anerkennung kämpft. Dies legitimierte „DU & ICH" in ihren Augen und hob es von "belanglosen Familienillustrierten" ab.

Das Selbstverständnis einer Künstlerin und Humanistin

Mahalia Jackson betont in dem Interview immer wieder, dass Geld für sie keine treibende Kraft ist. Ihr Engagement kommt aus einer tiefen inneren Überzeugung: "Ich möchte mit meinen Liedern Freude bereiten, dem Publikum etwas vermitteln: Mein Herz singt nicht für Dollars, sondern für die Menschlichkeit." Dieses humanistische Motiv ist konsistent mit ihrem öffentlichen Bild und erklärt, warum sie bereit wäre, unentgeltlich für eine „DU & ICH"-Gala für ältere und bedürftige Homophile aufzutreten. Ihre bedingungslose Zusage („Ja, wenn Sie mir rechtzeitig Bescheid geben.") ist ein starkes Zeichen der Unterstützung, zu der es leider nicht mehr kommen sollte.

Furchtlosigkeit und die "große Familie" des Publikums

Auf die Frage, ob sie sich mit einem Auftritt für Homosexuelle exponieren würde, antwortet Mahalia Jackson entschieden: "Nein. Mein Publikum versteht mich - und ich verstehe mein Publikum. Wir sind eine große Familie." Diese Antwort ist bemerkenswert, da sie nicht nur ihre eigene Positionierung als Künstlerin festigt, sondern auch eine erweiterte Definition ihres Publikums liefert. Sie sieht ihre Zuhörer als Menschen, die das "große Unrecht in der Welt und die kleinen Ungerechtigkeiten des Alltags" verstehen und dagegen ankämpfen wollen. Dies impliziert eine tiefe Verbindung und ein gegenseitiges Verständnis zwischen ihr und ihrer Hörerschaft, das über die bloße musikalische Unterhaltung hinausgeht und auf geteilten Werten basiert. Für das "DU&ICH"-Magazin muss diese Aussage eine enorme Bestätigung gewesen sein.

Realismus und die Grenzen der Verbesserung

Mahalia Jacksons Antworten zur Frage, ob man "von der Bühne herab die Welt verbessern kann", sind von einem bemerkenswerten Realismus geprägt. Sie verneint dies klar: "Nein, das wäre ein kühner Gedanke, unrealistisch." Ihre Sicht, dass sich der Mensch in "unwesentlichen Dingen" verändert hat, aber seine grundlegenden Probleme dieselben geblieben sind, zeugt von einer nüchternen Betrachtung der menschlichen Natur und der Komplexität globaler Herausforderungen. Ihre eigene Aufgabe sieht sie darin, das Publikum "glücklich zu machen" und zum "Nachdenken anzuregen" – ein bescheidenes, aber tiefgründiges Ziel für einen Künstler. Diese Haltung ist interessant, da sie zwar aktiv für Menschlichkeit eintritt, aber keine illusionären Hoffnungen in die transformative Kraft ihrer Kunst setzt.

Das Kernstück: Ablehnung von Vorurteilen und Rassismus

Der wohl eindringlichste Teil des Interviews ist Mahalia Jacksons Stellungnahme zur Homosexualität. Sie hat "keine Einstellung zur Homosexualität", genauso wenig wie zu Vorlieben für rote Rosen oder zu Frühaufstehern. Stattdessen hat sie eine "Einstellung zum Menschen", unabhängig von Hautfarbe, sexueller Orientierung oder politischer/religiöser Haltung. Ihr leidenschaftliches Plädoyer gegen Vorurteile ist aus ihrem eigenen Erleben als Afroamerikanerin geboren: "Ich weiß aus eigenem Erleben, wie schmerzlich sie sein können.“

Mahalia zieht Parallelen zwischen Rassismus und Homophobie

"Alle Schwarzen sind schmutzig, alle Homos sind Schweine, alle Russen Spione, alle Chinesen Fanatiker und Mao-Anhänger." Diese Verallgemeinerungen sind für sie der Kern des Problems: "Im Mittelpunkt der Beurteilung steht die Rasse oder die Welteinstellung — statt der Mensch." Ihre Erfahrungen mit der Absage eines Auftritts in Israel, nachdem sie auch in arabischen Ländern zusagte, sowie die Schwierigkeiten ihres Freundes James Baldwin (der sich für die Rechte Homosexueller einsetzte) unterstreichen ihre Kritik an Ausgrenzung und mangelnder Akzeptanz. Diese Passage ist ein kraftvolles Zeugnis ihrer Toleranz und ihres tiefen Verständnisses für die Kämpfe marginalisierter Gruppen. Unglaublich, was für einen aktuellen Bezug diese Dinge heute (wieder, oder immer noch) haben !

Die junge Generation: Empfänglich für das Echte

Am Ende des Interviews reflektiert Mahalia Jackson über die Zusammensetzung ihres jungen Publikums. Sie erklärt dies mit der Fähigkeit der jungen Generation, "zwischen einer wirklichen Leistung, einer wirklichen Aussage und Bluff" zu unterscheiden. Sie lobt die "echten" Popmusiker, die "um der Musik willen" auftreten, auch wenn sie nicht berühmt werden. Diese Aussage ist nicht nur ein Lob an die Jugend, sondern auch eine Kritik an der Oberflächlichkeit des Showbusiness. Sie sieht in der jungen Generation eine Hoffnung für Authentizität und Tiefe, die gut zu ihrem eigenen humanistischen und aufrichtigen Kunstverständnis passt.

Resignation am Ende des Lebens?

Mahalia stellt klar fest, dass sie nicht glaubt, "von der Bühne herab die Welt verbessern" zu können. Ihre Worte sind präzise und unmissverständlich: "Nein, das wäre ein kühner Gedanke, unrealistisch. Kein Sänger, kein Schauspieler, kein Schriftsteller, kein Pfarrer, nicht einmal ein Politiker kann die Welt verbessern, die bleibt wie sie ist und wie sie immer war.“

Diese Haltung ist bemerkenswert, da sie im starken Kontrast zu dem oft idealisierten Bild des Künstlers steht, der durch seine Botschaft gesellschaftlichen Wandel bewirkt. Mahalia Jackson, die selbst für die Gleichberechtigung kämpfte und sich mit Minderheiten solidarisierte, scheint aus ihrer Lebenserfahrung die Erkenntnis gewonnen zu haben, dass die fundamentalen Probleme der Menschheit bestehen bleiben, unabhängig von individuellen Anstrengungen oder künstlerischem Ausdruck.

Ihre Aufgabe als Künstlerin definiert sie daher viel bescheidener: Sie möchte ihr Publikum für "zwei Stunden" glücklich machen und "vielleicht gelingt es mir sogar, die Leute zum Nachdenken anzuregen". Das sei "sehr viel und sehr wenig zugleich". Diese Aussage verdeutlicht die Resignation: Man kann das Leid für einen Moment lindern und Denkanstöße geben, aber die Grundstruktur der Welt und die menschlichen Probleme sind davon unberührt.

Es ist eine Form von nüchternem Realismus, der sich wohl aus der tiefen Erfahrung von Ungerechtigkeit und dem langsamen, oft frustrierenden Kampf um Veränderung speist. Die Welt hat sich in ihren Augen "nur in unwesentlichen Dingen verändert, in Äußerlichkeiten, seine Probleme sind dieselben geblieben und werden es wohl auch bleiben." Das ist eine zutiefst resignative Sicht auf die menschliche Fähigkeit zur kollektiven Verbesserung. Ihre Mission ist somit weniger ein radikaler Umsturz, sondern vielmehr das Spenden von Trost und Hoffnung im Angesicht einer unveränderlichen Realität.

Mahalia Jacksons nüchterner Blick auf die Weltverbesserung

Der Aspekt von Resignation in Mahalia Jacksons Aussagen ist nicht nur spürbar, sondern für das Verständnis ihrer Philosophie entscheidend. Er verleiht ihrem sonst so hoffnungsvollen und engagierten Auftreten eine tiefe, fast melancholische Dimension. Es ist die Resignation einer Künstlerin und Aktivistin, die die Welt in ihrer ganzen Härte gesehen und erfahren hat, und die gelernt hat, die Grenzen dessen zu akzeptieren, was ein Einzelner – selbst eine Ikone wie sie – erreichen kann.

Der Idealismus der frühen Jahre und die Realität des Kampfes

Man muss bedenken, dass Mahalia Jackson ihre Karriere in einer Zeit begann, in der der Kampf für Bürgerrechte und gegen Rassismus in den USA seinen Höhepunkt erreichte. Sie sang für Martin Luther King Jr., ihre Stimme war eine Waffe im Kampf gegen die Ungerechtigkeit. In dieser Phase des Aufbruchs mag der Glaube an die transformative Kraft der Musik noch stärker gewesen sein. Doch die 1970er Jahre, in denen dieses Interview stattfand, waren auch eine Zeit der Ernüchterung. Trotz großer Fortschritte blieben Rassismus, Vorurteile und gesellschaftliche Ungleichheit tief verwurzelt. Die Weltverbesserung, so schien es, war ein Sisyphos-Projekt.

Ihre Aussage, dass sich "der Mensch im Verlauf von Jahrtausenden nur in unwesentlichen Dingen verändert" und seine "Probleme dieselben geblieben sind und werden es wohl auch bleiben", ist ein tiefsitzender, historisch gewachsener Pessimismus, aber auch eine realistische Einschätzung ! Es ist, als würde sie sagen: Wir kämpfen und kämpfen, aber die grundlegende menschliche Veranlagung zu Hass, Vorurteil und Ausgrenzung bleibt bestehen. Dieser pragmatische Fatalismus ist möglicherweise eine Überlebensstrategie für jemanden, der so viel Leid und Ungerechtigkeit gesehen hat. Es ist eine Art, sich vor der ständigen Enttäuschung zu schützen, die entsteht, wenn man unrealistisch hohe Erwartungen an die Wirkung des eigenen Handelns hat.

Trost statt Transformation

Wenn Mahalia Jackson ihre Aufgabe darin sieht, das Publikum glücklich zu machen und zum Nachdenken anzuregen, ist das nicht Ausdruck mangelnden Engagements, sondern einer veränderten Definition von Einfluss. Sie weiß, dass sie die Welt nicht von Grund auf verändern kann, aber sie kann den Menschen Kraft geben, ihnen einen Moment der Freude schenken und sie inspirieren, selbst über die Missstände nachzudenken und zu handeln. Das ist nicht weniger wertvoll, sondern vielleicht sogar nachhaltiger in seiner Wirkung auf individueller Ebene. Es ist der Trost, den sie spendet, die Hoffnung, die sie nährt, und die kleine Flamme der Erkenntnis, die sie entzündet. Man könnte es so interpretieren: Der Glaube an die große, globale Transformation wurde durch die harte Realität gebrochen. Übrig bleibt die Erkenntnis, dass der wirkliche Kampf im Kleinen stattfindet, im Herzen jedes Einzelnen.

Ihre Musik mag nicht die Welt retten, aber sie kann Seelen retten – für zwei Stunden, die vielleicht ein Leben lang nachwirken - auch heute und in Zukunft !

Die Last der Erwartungen und die Bürde einer Legende

Als Mahalia interviewt wurde, trug sie schon lange die Bürde einer Ikone, einer Legende. Sie war nicht nur eine gefeierte Gospel-Sängerin, sondern auch eine Symbolfigur des amerikanischen Bürgerrechtsbewegung. An Persönlichkeiten wie sie werden oft immense Erwartungen geknüpft: die Erwartung, dass ihre Stimme allein die Welt verändern kann, dass ihre Präsenz Ungerechtigkeit auslöscht, dass sie eine ewige Quelle der Inspiration und des unerschütterlichen Optimismus ist.

Diese Art von öffentlichem Druck kann ermüdend sein. Die Resignation, die wir in ihren Worten vernehmen, könnte auch eine Reaktion auf diese erdrückende Erwartungshaltung sein. Es ist, als würde sie sagen: "Ich bin nur ein Mensch, und meine Fähigkeiten sind endlich. Ich kann euch Trost spenden und zum Nachdenken anregen, aber ich kann nicht die tief verwurzelten Probleme der Menschheit auslöschen.“ Indem sie die Grenzen ihrer eigenen Macht so klar benennt, nimmt sie nicht nur Druck von sich selbst, sondern ermutigt vielleicht auch ihre Zuhörer, ihre eigenen kleinen Beiträge zu leisten, anstatt auf eine einzige Heilsbringerin zu warten. Es ist eine Demut, die aus der Größe entsteht – die Erkenntnis, dass selbst die mächtigste Stimme an die Grenzen der menschlichen Natur stößt.

Diese Perspektive zeigt, dass ihre Resignation am Ende ihres Lebens keine Schwäche ist, sondern eine beeindruckende Form von Weisheit und Ehrlichkeit, die aus einem langen Leben im Dienst der Menschlichkeit und der Kunst resultigt.

Reflektion

Dieses Interview in „DU & ICH" ist weit mehr als ein “Promi-Gespräch.“ Es ist ein seltenes und ergreifendes Zeitdokument, das die Überschneidungen von Rassen- und Geschlechtergerechtigkeit in den 1970er Jahren beleuchtet. Mahalia Jacksons Empathie, ihr klares Eintreten gegen Vorurteile und ihre Bereitschaft, eine von der Gesellschaft stigmatisierte Minderheit zu unterstützen, macht sie zu einer wichtigen Verbündeten der Homosexuellenbewegung.

Für „DU & ICH" war dieses Interview eine enorme Aufwertung und ein Beweis dafür, dass ihr Kampf um Anerkennung auch von international bekannten Persönlichkeiten verstanden und unterstützt wurde. Es zeigt die Hoffnung und die Herausforderungen einer Ära, in der Minderheiten begannen, sich sichtbarer zu machen und um ihren Platz in der Gesellschaft zu ringen. Außerdem gibt das Interview so kurz vor ihrem Tod einen Einblick in ihre Gefühls- und Gedankenwelt.

© Du und Ich Magazin 1972

DU & ICH - ein deutsches Schwulen Magazin der 1970er Jahre

Ein Fenster zur schwulen Welt im Westdeutschland der 70er Jahre

In einer Zeit des gesellschaftlichen Aufbruchs und der zaghaften Liberalisierung wagte sich Ende der 1960er Jahre in Westdeutschland ein Magazin auf den Markt, das zum Pionier der schwulen Presse werden sollte: „DU & ICH". Gegründet 1969, kurz nach der Entkriminalisierung homosexueller Handlungen zwischen erwachsenen Männern durch die Reform des § 175 StGB, bot es einer lange unsichtbaren Leserschaft eine dringend benötigte Plattform.

Im Jahre 2014 erschien die letzte Ausgabe!

Die Geburtsstunde einer neuen Ära

Als die erste Ausgabe von „DU & ICH" am 1. Oktober 1969 erschien, war das ein revolutionärer Schritt. Nie zuvor hatte es eine öffentlich am Kiosk erhältliche Zeitschrift gegeben, die sich explizit an homosexuelle Männer richtete. Dieses "Nachseptembermagazin", wie es sich anfangs nannte, verkörperte den Geist des Wandels, der mit der Gesetzesänderung vom 1. September 1969 einherging. Unter der Leitung von Gründungsherausgeber Egon Manfred Strauss und dem ersten Chefredakteur Udo J. Erlenhardt öffnete „DU & ICH" ein Fenster zu einer Welt, die bisher nur im Verborgenen existierte.

Erotik, Reisen und die Gratwanderung

Die 1970er Jahre waren prägend für „DU & ICH". Das Magazin setzte stark auf Erotik, oft mit ansprechenden Fotos von jungen, halbnackten Modellen, die den ästhetischen Vorlieben der Zielgruppe entsprachen. Doch „DU & ICH" war mehr als nur ein Pin-up-Heft; es verstand sich auch als Wegweiser für ein neues Lebensgefühl. Ein großer Fokus lag auf dem Reisetourismus für schwule Männer. Das Magazin organisierte sogar eigene Reisen zu exotischen Zielen wie Beirut, Togo oder Bangkok und warb für spezialisierte "Ein-Mann-Reisebüros", die auf die Bedürfnisse schwuler Reisender zugeschnitten waren.

Die Redaktion bewegte sich jedoch oft auf dünnem Eis. Nach der Reform des § 184 StGB im Jahr 1975, die Pornografie legalisierte, solange sie keine Personen unter 14 Jahren zeigte, nutzten „DU & ICH" und ähnliche Publikationen die neuen Freiheiten aus. Dies führte dazu, dass manche Darstellungen, die damals als legal galten, aus heutiger Sicht als problematisch oder sogar als Kinderpornografie eingestuft würden – ein dunkles Kapitel in der Geschichte der frühen schwulen Presse.

Zwischen Bewegung und Kommerz

Das Verhältnis von „DU & ICH" zur aufkeimenden Schwulenbewegung war ambivalent. Während die Aktivisten für mehr Sichtbarkeit und Rechte kämpften, sah sich das Magazin, das einem breiteren Publikum dienen wollte, auch mit kommerziellen Interessen konfrontiert. Chefredakteur Udo Erlenhardt äußerte 1970 die Sorge, dass die Selbstbezeichnung als "schwul" das negative Bild des Homosexuellen in der Gesellschaft verfestigen könnte. "DU&ICH" versuchte, ein seriöses Image zu wahren, bediente aber gleichzeitig die erotischen Bedürfnisse seiner Leserschaft.

Ein besonders kontroverses Thema in den frühen 70ern waren Päderastie-Debatten. In Leserbriefen und Artikeln wurde über Beziehungen zwischen jüngeren und älteren Männern diskutiert. Eine 1974 veröffentlichte Studie, die behauptete, ein signifikanter Teil schwuler Männer sei pädophil, befeuerte diese Diskussionen zusätzlich und prägte das Bild in der kommerziellen schwulen Presse jener Zeit.

Ein Erbe mit Licht und Schatten

Trotz dieser Kontroversen war „DU & ICH" ein unverzichtbarer Akteur für die schwule Community in Westdeutschland. Es bot einen Ort des Austauschs, der Information und der Unterhaltung in einer Zeit, in der Homosexualität noch stark stigmatisiert war. Das Magazin trug dazu bei, die Sichtbarkeit von Homosexuellen zu erhöhen und einen Raum für ihre Lebensrealitäten zu schaffen. Bemerkenswert ist, dass "DU&ICH" bis 2014 existierte und somit das älteste schwule Magazin Deutschlands wurde.

„DU & ICH" bleibt ein faszinierendes Dokument seiner Zeit – ein Zeugnis des Ringens um Identität und Akzeptanz in einer sich wandelnden Gesellschaft, geprägt von den Möglichkeiten und Fallstricken der damaligen Ära.

©Thilo Plaesser